PNP-транзистор: схема подключения. Какая разница между PNP и NPN-транзисторами? Обратный коллекторный ток

Биполярный транзистор является одним из старейших, но самым известным типом транзисторов, и до сих пор находит применение в современной электронике. Транзистор незаменим, когда требуется управлять достаточно мощной нагрузкой, для которой устройство управления не может обеспечить достаточный ток. Они бывают разного типа и мощности, в зависимости от исполняемых задач. Базовые знания и формулы о транзисторах вы можете найти в этой статье.

Введение

Прежде чем начать урок, давайте договоримся, что мы обсуждаем только один тип способ включения транзистора. Транзистор может быть использован в усилителе или приемнике, и, как правило, каждая модель транзисторов производится с определенными характеристиками, чтобы сделать его более узкоспециализированым для лучшей работы в определённом включении.

Транзистор имеет 3 вывода: база, коллектор и эмиттер. Нельзя однозначно сказать какой из них вход, а какой выход, так как все они связаны и влияют друг на друга так или иначе. При включении транзистора в режиме коммутатора (управление нагрузкой) он действует так: ток базы контролирует ток от коллектора к эмиттеру или наоборот, в зависимости от типа транзистора.

Есть два основных типа транзисторов: NPN и PNP. Чтобы это понять, можно сказать, что основное различие между этими двумя типами это направления электрического тока. Это можно видеть на рисунке 1.А, где указано направление тока. В транзисторе NPN, один ток течет от основания внутрь транзистора, а другой ток течет от коллектора к эмиттеру, а в PNP транзисторе всё наоборот. С функциональной точки зрения, разница между этими двумя типами транзисторов это напряжение на нагрузке. Как вы можете видеть на рисунке, транзистор NPN обеспечивает 0В когда он открыт, а PNP обеспечивает 12В. Вы позже поймете, почему это влияет на выбор транзистора.

Для простоты мы будем изучать только NPN транзисторы, но всё это применимо к PNP, принимая во внимание, что все токи меняются на противоположные.

Рисунок ниже показывает аналогию между переключателем (S1) и транзисторным ключом, где видно, что ток базы закрывает или открывает путь для тока от коллектора к эмиттеру:

Точно зная характеристики транзистора, от него можно получить максимальную отдачу. Основным параметром является коэффициент усиления транзистора по постоянному току, который обычно обозначается H fe или β. Также важно знать максимальный ток, мощность и напряжение транзистора. Эти параметры можно найти в документации на транзистор, и они помогут нам определить значение резистора на базе, о чем рассказано дальше.

Использование NPN транзистора как коммутатора

На рисунке показано включение NPN транзистора в качестве коммутатора. Вы встретите это включение очень часто при анализе различных электронных схем. Мы будем изучать, как запустить транзистор в выбранном режиме, рассчитать резистор базы, коэффициент усиления транзистора по току и сопротивление нагрузки. Я предлагаю самый простой и самый точный способ для этого.

1. Предположим, что транзистор находится в режиме насыщения: При этом математическая модель транзистора становится очень простой, и нам известно напряжение на точке V c . Мы найдем значение резистора базы, при котором всё будет правильно.

2. Определение тока насыщения коллектора:

Напряжение между коллектором и эмиттером (V ce) взято из документации транзистора. Эмиттер подключен к GND, соответственно V ce = V c - 0 = V c . Когда мы узнали эту величину, мы можем рассчитать ток насыщения коллектора по формуле:

Иногда, сопротивления нагрузки R L неизвестно или не может быть точным, как сопротивление обмотки реле; В таком случае, достаточно знать, необходимый для запуска реле ток.

Убедитесь, что ток нагрузки не превышает максимальный ток коллектора транзистора.

3. Расчет необходимого тока базы:

Зная ток коллектора, можно вычислить минимально необходимый ток базы для достижения этого тока коллектора, используя следующую формулу:

Из неё следует что:

4. Превышение допустимых значений: После того как вы рассчитали ток базы, и если он оказался ниже указанного в документации, то можно перегрузить транзистор, путем умножения расчетного тока базы например в 10 раз. Таким образом, транзисторный ключ будет намного более устойчивым. Другими словами, производительность транзистора уменьшится, если нагрузка увеличится. Будьте осторожны, старайтесь не превышать максимальный ток базы, указанный в документации.

5. Расчёт необходимого значения R b:

Учитывая перегрузку в 10 раз, сопротивление R b может быть рассчитано по следующей формуле:

где V 1 является напряжением управления транзистором (см. рис 2.а)

Но если эмиттер подключен к земле, и напряжение база-эмиттер известно (около 0,7В у большинстве транзисторов), а также предполагая, что V 1 = 5V, формула может быть упрощена до следующего вида:![]()

Видно, что ток базы умножается на 10 с учётом перегрузки.

Когда значение R b известно, транзистор "настроен" на работу в качестве переключателя, что также называется "режим насыщения и отсечки ", где "насыщение" - когда транзистор полностью открыт и проводит ток, а "отсечение" – когда закрыт и ток не проводит.

Примечание: Когда мы говорим , мы не говорим, что ток коллектора должен быть равным . Это просто означает, что ток коллектора транзистора может подниматься до этого уровня. Ток будет следовать законам Ома, как и любой электрический ток.

Расчет нагрузки

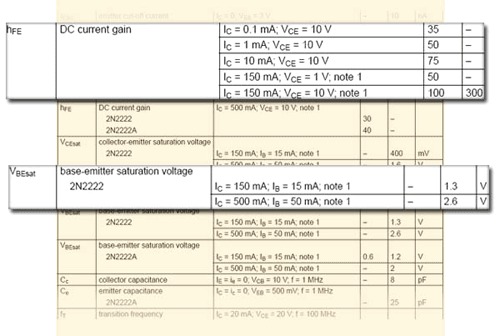

Когда мы считали, что транзистор находится в режиме насыщения, мы предполагали что некоторые его параметры не менялись. Это не совсем так. На самом деле эти параметры менялись в основном за счет увеличения тока коллектора, и поэтому он является более безопасным для перегрузки. В документации указано изменение параметров транзистора при перегрузке. Например, в таблице на рисунке 2.В показано два параметра которые значительно меняются:

H FE (β) меняется в зависимости от тока коллектора и напряжения V CEsat . Но V CEsat само меняется в зависимости от тока коллектора и базы, что показано в таблице дальше.

Расчет может быть очень сложным, так как все параметры тесно и сложно взаимосвязаны, поэтому лучше взять худшие значения. Т.е. наименьший H FE , крупнейший V CEsat и V CEsat .

Типичное применение транзисторного ключа

В современной электронике транзисторный ключ используется для контроля электромагнитных реле, которое потребляют до 200 мА. Если вы хотите управлять реле логической микросхемой или микроконтроллером то транзистор незаменим. На рисунке 3.A, сопротивления резистора базы рассчитывается в зависимости от необходимого для реле тока. Диод D1 защищает транзистор от импульсов, которые катушка генерирует при выключении.

2. Подключение транзистора с открытым коллектором:

Многие устройства, такие как семейство микроконтроллеров 8051 имеют порты с открытым коллектором. Сопротивление резистора базы внешнего транзистора рассчитывается, как описано в этой статье. Заметим, что порты могут быть более сложными, и часто используют полевые транзисторы вместо биполярных и называются выходами с открытым стоком, но всё остаётся точно таким же как на рисунке 3.B

3. Создание логического элемента ИЛИ-НЕ (NOR):

Иногда в схеме необходимо использовать один логический элемент, и вы не хотите использовать 14-контактную микросхему с 4 элементами либо из-за стоимости или местом на плате. Её можно заменить парой транзисторов. Отметим, что частотные характеристики таких элементов зависят от характеристик и типа транзисторов, но обычно ниже 100 кГц. Уменьшение выходного сопротивления (Ro) приведет к увеличению потребления энергии, но увеличит выходной ток.

Вам надо найти компромисс между этими параметрами.

На рисунке выше показан логический элемент ИЛИ-НЕ построенный с использованием 2х транзисторов 2N2222. Это может быть сделано на транзисторах PNP 2N2907, с незначительными изменениями. Вы просто должны учитывать, что все электрические токи тогда текут в противоположном направлении.

Поиск ошибок в транзисторных схемах

При возникновении проблемы в цепях, содержащих много транзисторов, может быть весьма проблематично узнать, какой из них неисправен, особенно когда они все впаяны. Я даю вам несколько советов, которые помогут вам найти проблему в такой схеме достаточно быстро:

1. Температура: Если транзистор сильно греется, вероятно, где-то есть проблема. Необязательно что проблема в горячем транзисторе. Обычно дефектный транзистор даже не нагревается. Это повышение температуры может быть вызвано другим транзистором, подключенным к нему.

2. Измерение V CE транзисторов: Если они все одного типа и все работают, то они должны иметь приблизительно одинаковое VCE. Поиск транзисторов, имеющих различные V CE это быстрый способ обнаружения дефектных транзисторов.

3. Измерение напряжения на резисторе базы: Напряжение на резисторе базы достаточно важно (если транзистор включен). Для 5 В устройства управления транзистором NPN, падения напряжения на резисторе должно быть более 3В. Если нет падения напряжения на резисторе, то либо транзистор, либо устройство управления транзистора имеют дефект. В обоих случаях ток базы равен 0.

Между простой переключающей схемой и линейным усилителем на транзисторе имеется очевидное различие. В нормально работающем линейном усилителе коллекторный ток всегда прямо пропорционален базовому току. В переключающей схеме, такой как на рис. 1., коллекторный ток определяется, главным образом, напряжением питания V CC и сопротивлением нагрузки R L . Режим насыщения транзистора является достаточно важным и заслуживает подробного обсуждения.

Рис. 1 . Иллюстрация режима насыщения. Транзистор действует как ключ для включения лампы.

Рассмотрим, что происходит с коллекторным током в схеме на рис. 1, если базовый ток постепенно увеличивается, начиная от нуля. Когда ключ S 1 разомкнут, базовый ток не течет и ток коллектора ничтожно мал. Замыкание S 1 приводит к появлению тока базы I B = V CC /R B , где мы пренебрегли разностью потенциалов на переходе база-эмиттер. Ток коллектора, протекающий по нагрузке R L , равен I C =h FE V CC /R B . Для конкретной схемы, приведенной на рисунке, при h FE = 100 и при максимальном значении R B (50 кОм) получим:

I C =100x10/5000 А=20 мА

Падение напряжения на R L определяется произведением R L I C и в нашем случае равно 50 х 0,02 = 1 В. Транзистор при этом находится в линейном режиме; уменьшение R B приводит к увеличению тока базы, увеличению тока коллектора и, следовательно, к увеличению падения напряжения на R L . В этих условиях схема могла бы быть использована как усилитель напряжения.

Теперь рассмотрим случай, когда

и ток базы равен

I B =V CC /R B =V CC /(h FE R L)

Следовательно, коллекторный ток равен

I C =(h FE V CC)/(h FE R L)=V CC /R L

С точки зрения нагрузки транзистор ведет себя как пара контактов ключа. Из закона Ома следует, что ток нагрузки в этой ситуации не может превышать величины V CC /R L . Поэтому дальнейшее увеличение тока базы не может увеличить ток коллектора, который определяется теперь только сопротивлением нагрузки и напряжением питания. Транзистор находится в насыщении . На практике при насыщении транзистора между коллектором и эмиттером всегда остается небольшое напряжение, обычно обозначаемое V CE(sat) . Как правило, оно меньше 1 В и может доходить до 0,1 B y транзисторов, специально предназначенных для работы в качестве ключей. Обычно V CE(sat) уменьшается по мере того, как через переход база-эмиттер течет все больший ток, то есть в случае, когда отношение тока коллектора I C к току базы I B становится значительно меньше, чем коэффициент усиления тока транзистора h FE .

Грубо говоря, глубокое насыщение (малое значение V CE(sat)) имеет место, когда

I C /I B < h FE /5

Для схемы типа той, какая показана на рис. 1, когда ток базы задается просто подключением резистора к источнику питания, мы выбираем

R B /R L < h FE /5

Следовательно, для схемы на рис. 1, принимая типичное для транзистора 2N3053 (аналог КТ630Б - см. аналоги отечественных и зарубежных транзисторов) значение коэффициента усиления тока h FE = 150, имеем

R B /R L < 150/5 = 30.

Следовательно, при R L = 50 Ом мы выбираем

R B < 30 х 50 Ом = 1,5 кОм.

Итак, если в качестве нагрузки используется лампа с сопротивлением 50 Ом, то для ее эффективного включения нам следует выбрать сопротивление базового резистора меньше 1,5 кОм. Если это невозможно, когда, например, в качестве R B используется фоторезистор с минимальным сопротивлением 10 кОм, то следует воспользоваться схемой Дарлингтона, чтобы увеличить коэффициент усиления тока.

Если биполярный транзистор работает с током коллектора, близким к максимальному, и нужно поддержать напряжение V CE(sat) на уровне долей вольта, то из-за уменьшения h FE может понадобиться базовый ток больше, чем I с /10.

Возможно покажется неожиданным, что V CE(sat) может быть много меньше, чем напряжение V BE , которое у кремниевого транзистора равно примерно 0,6 В. Происходит это потому, что в режиме насыщения переход коллектор-база смещен в прямом направлении. Следовательно, мы имеем два р-n перехода, смещенных в прямом направлении, включенных навстречу друг другу так, что падения напряжения на них взаимно компенсируются. Эта способность биполярного транзистора иметь в режиме насыщения очень маленькое падение напряжения между коллектором и эмиттером, делает его весьма полезным переключающим прибором. Многие из наиболее важных применений электроники, включая обширную область цифровой электроники, используют переключающие схемы.

В режиме переключений транзистор работает либо с фактически нулевым током коллектора (транзистор выключен) или с фактически нулевым напряжением на коллекторе (транзистор включен). В обоих случаях мощность, рассеиваемая на транзисторе, очень мала. Значительная мощность рассеивается только в то время, когда происходит переключение: в это время и напряжение коллектор-эмиттер и ток коллектора имеют конечные значения.

Маломощный транзистор, такой как 2N3053, с максимально допустимой рассеиваемой мощностью менее одного ватта, может переключать мощность в нагрузке в несколько ватт. Следует обратить внимание на то, что максимальные значения коллекторного напряжения и тока не должны выходить за допустимые пределы; кроме того, желательно осуществлять переключения возможно быстрее, чтобы избежать рассеяния чрезмерно большой мощности.

Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими р- n -переходами и с тремя выводами (рис. 1.15). В зависимости от чередования легированных областей различают транзисторы n-p-n -типа (рис. 1.15, а ) и р- n-р -типа (рис, 1.15, б ).

На рис. 1.15, в, г даны условные обозначения транзисторов п-р-п- и р- n-р- типов, соответственно. Выводы транзисторов обозначаются: Э – эмиттер, Б – база, К – коллектор.

Эмиттерная и коллекторная области отличаются тем, что в эмиттерной области концентрация примесей много больше, чем в коллекторной области. Переход, возникающий между эмиттером и базой, называется эмиттерным переходом , а переход, возникающий между коллектором и базой – коллекторным .

На рис. 1.16 приведена схема включения транзистора с подключенными источниками постоянного напряжения и коллекторным резистором. В этой схеме с корпусом соединен вывод базы транзистора. Поэтому эту схему называют схемой включения транзистора с общей базой (ОБ).

Различают четыре режима работы биполярного транзистора :

1) активный режим – открыт эмиттерный переход и закрыт коллекторный переход (рис. 1.16);

2) режим отсечки – оба р- n -перехода закрыты, и существенного тока через транзистор нет.

Для получения этого режима необходимо в схеме (см. рис. 1.16) изменить полярность источника Е Э на противоположную;

1) режим насыщения – два р- n -перехода транзистора открыты и через них протекают прямые токи. Для получения этого режима необходимо в схеме (см. рис. 1.16) изменить полярность источника Е К на противоположную;

2) инверсный режим – открыт коллекторный переход и закрыт эмиттерный переход. Для получения этого режима необходимо в схеме (см. рис. 1.16) изменить на противоположные полярности источников Е К и Е Э .

Для усиления и преобразования сигналов в основном используется активный режим работы. Работа биполярного транзистора в активном режиме основана на явлении диффузии, а также на эффекте дрейфа носителей заряда в электрическом поле.

Работа транзистора в активном режиме

Рассмотрим работу транзистора в активном режиме на примере транзистора р-n-р-типа (рис. 1.16). В этом режиме эмиттерный переход транзистора открыт. Открывающее напряжение равно Е Э = 0,4…0,7 В.

Через открытый эмиттерный переход течет ток i Э (i Э = 0,1…10 мА для маломощного транзистора). Как правило, в эмиттерной области транзистора концентрация акцепторных примесей во много раз больше концентрации донорных примесей в базовой n- области транзистора. Поэтому концентрация дырок в области эмиттера много больше концентрации электронов в области базы, и практически весь ток эмиттера – это дырочный ток.

В одиночном p-n -переходе при диффузии дырок в п -область происходит полная рекомбинация инжектированных дырок с электронами п -области. В эмиттерном переходе транзистора происходит такой же процесс. Благодаря этому процессу возникает ток базы i Б (см. рис. 1.16). Однако в транзисторе происходят более сложные процессы.

Главной особенностью конструкции транзистора является относительно тонкая базовая област ь. Ширина базы (W ) в транзисторе много меньше длины свободного пробега дырок (L ). У современных кремниевых транзисторов W » 1 мкм, а диффузионная длина L = 5…10 мкм. Следовательно, подавляющее большинство дырок достигают коллекторного перехода, не успев рекомбинировать с электронами базы. Попадая в обратно смещенный коллекторный переход, дырки дрейфуют (и ускоряются) в имеющемся поле перехода.

Пройдя коллекторный переход, дырки рекомбинируют с электронами, подтекающими к коллектору от источника питания (Е К ). Отметим, что этот дырочный ток во много раз превышает собственный обратный ток закрытого коллекторного перехода и практически полностью определяет ток коллектора (i К ) транзистора.

Из анализа активного режима (рис. 1.16) следует уравнение для токов транзистора:

В этом уравнении ток базы много меньше тока эмиттера и тока коллектора, а

ток коллектора практически равен току эмиттера транзистора.

Соотношения между токами в транзисторе характеризуются двумя параметрами:

коэффициентом передачи тока эмиттера

и коэффициентом передачи тока базы

Используя формулу (1.2), получим формулу взаимосвязи коэффициентов передачи :

Значения коэффициентов α и β зависят от конструкции транзистора. Для большинства маломощных транзисторов, используемых в устройствах связи и в компьютерах, коэффициент b = 20…200, а коэффициент a = 0,95…0,995.

Усилительные свойства транзистора

Рассмотрим усилительные свойства транзистора. Пусть на входе транзистора имеется напряжение Е Э = 0,5 В. И пусть это напряжение создает ток i Э = 5 мА. Мощность, расходуемая на управление транзистором, равна:

Р ВХ = Е Э i Э = 0,5 × 5 ×10 -3 = 2,5 мВт.

Пусть сопротивление полезной нагрузки в коллекторной цепи транзистора (рис. 1.17) равно R К = 1 кОм. По нагрузочному резистору протекает коллекторный ток, примерно равный эмиттерному току транзистора: i K » i Э . Выходная мощность, выделяющаяся на нагрузке, равна:

Р Н = i K 2 R K = 25 мВт.

Следовательно, в схеме (см. рис. 1.17) обеспечивается десятикратное усиление по мощности. Заметим, что для обеспечения такого усиления требуется, чтобы на коллекторный переход было подано большое запирающее напряжение:

Е К > U K ,

где U K = i K R K – падение напряжения на нагрузочном сопротивлении в цепи коллектора.

Увеличенная энергия выходного сигнала обеспечивается источником питания в коллекторной цепи.

Рассмотрим другие режимы работы транзистора:

· в режиме насыщения возникает прямой ток коллекторного перехода. Его направление противоположно направлению диффузионного тока дырок. Результирующий ток коллектора резко уменьшается, и резко ухудшаются усилительные свойства транзистора;

· редко используется транзистор в инверсном режиме, так как инжекционные свойства коллектора много хуже инжекционных свойств эмиттера;

· в режиме отсечки все токи через транзистор практически равны нулю – оба перехода транзистора закрыты, и усилительные свойства транзистора не проявляются.

Кроме рассмотренной схемы включения транзистора с общей базой используются две другие схемы:

1) при соединении с корпусом эмиттера транзистора получим схему с общим эмиттером (ОЭ) (рис. 1.17). Схема ОЭ наиболее часто встречается на практике;

2) при соединении с корпусом коллектора транзистора получим схему с общим коллектором (ОК) . В этих схемах управляющее напряжение подается на базовый вывод транзистора.

Зависимости токов через выводы транзистора от приложенных к транзистору напряжений называют вольт-амперными характеристиками (ВАХ) транзистора.

Для схемы с общим эмиттером (рис. 1.17) ВАХ транзистора имеют вид (рис. 1.18, 1.19). Аналогичные графики можно получить для схемы с общей базой. Кривые (см. рис. 1.18) называются входными характеристиками транзистора , так как они показывают зависимость входного тока от управляющего входного напряжения, подаваемого между базой и эмиттером транзистора. Входные характеристики транзистора близки к характеристикам р- n -перехода.

Зависимость входных характеристик от напряжения на коллекторе объясняется увеличением ширины коллекторного перехода и, следовательно, уменьшением толщины базы при увеличении обратного напряжения на коллекторе транзистора (эффект Эрли).

Кривые (см. рис. 1.19) называются выходными характеристиками транзистора . Их используют для определения коллекторного тока транзистора. Увеличению коллекторного тока соответствует увеличение управляющего напряжения на базе транзистора:

u БЭ4 > u БЭ3 > u БЭ2 > u БЭ1. .

При u КЭ

£

U НАС

(см. рис. 1.19) напряжение на коллекторе транзистора становится меньше напряжения на базе. В этом случае открывается коллекторный переход транзистора, и возникает режим насыщен

ия, при котором ток коллектора резко уменьшается.

При большом напряжении на коллекторе ток коллектора начинает возрастать, так как возникает процесс лавинного (или теплового) пробоя коллекторного перехода транзистора.

Из анализа ВАХ транзистора следует, что транзистор, как и диод, относится к нелинейным элементам. Однако в активном режиме при u КЭ > U НАС ток коллектора транзистора изменяется примерно прямо пропорционально приращениям входного управляющего напряжения на базе транзистора, т.е. выходная цепь транзистора близка по свойствам к идеальному управляемому источнику тока. Ток коллектора в активном режиме практически не зависит от нагрузки, подключаемой к коллектору транзистора.

На рис. 1.20 показана простейшая линейная эквивалентное схема транзистора , полученная для активного режима работы при подаче на транзистор малых по амплитуде переменных сигналов (U m < 0,1 В). Основным элементом этой схемы является источник тока, управляемый входным напряжением:

I K = SU БЭ ,

где S – крутизна транзистора, равная для маломощных транзисторов 10…100 мА/В.

Сопротивление r КЭ характеризует потери энергии в коллекторной цепи. Его значение для маломощных транзисторов равно десяткам и сотням килоом. Сопротивление эмиттерного перехода (r БЭ ) равно сотням ом или единицам килоом. Это сопротивление характеризует потери энергии на управление транзистором. Значения параметров эквивалентной схемы можно найти, указывая рабочие точки на входных и выходных ВАХ транзистора и определяя соответствующие производные в этих рабочих точках (или задавая в рабочих точках приращения соответствующих токов и напряжений).

PNP-транзистор является электронным прибором, в определенном смысле обратном NPN-транзистору. В этом типе конструкции транзистора его PN-переходы открываются напряжениями обратной полярности по отношению к NPN-типу. В условном обозначении прибора стрелка, которая также определяет вывод эмиттера, на этот раз указывает внутрь символа транзистора.

Конструкция прибора

Конструктивная схема транзистора PNP-типа состоит из двух областей полупроводникового материала p-типа по обе стороны от области материала n-типа, как показано на рисунке ниже.

Стрелка определяет эмиттер и общепринятое направление его тока ("внутрь" для транзистора PNP).

PNP-транзистор имеет очень схожие характеристики со своим NPN-биполярным собратом, за исключением того, что направления токов и полярности напряжений в нем обратные для любой из возможных трех схем включения: с общей базой, с общим эмиттером и с общим коллектором.

Основные отличия двух типов биполярных транзисторов

Главным различием между ними считается то, что дырки являются основными носителями тока для транзисторов PNP, NPN-транзисторы имеют в этом качестве электроны. Поэтому полярности напряжений, питающих транзистор, меняются на обратные, а его входной ток вытекает из базы. В отличие от этого, у NPN-транзистора ток базы втекает в нее, как показано ниже на схеме включения приборов обоих типов с общей базой и общим эмиттером.

Принцип работы транзистора PNP-типа основан на использовании небольшого (как и у NPN-типа) базового тока и отрицательного (в отличие от NPN-типа) базового напряжения смещения для управления гораздо большим эмиттерно-коллекторным током. Другими словами, для транзистора PNP эмиттер является более положительным по отношению к базе, а также по отношению к коллектору.

Рассмотрим отличия PNP-типа на схеме включения с общей базой

Действительно, из нее можно увидеть, что ток коллектора I C (в случае транзистора NPN) вытекает из положительного полюса батареи B2, проходит по выводу коллектора, проникает внутрь него и должен далее выйти через вывод базы, чтобы вернуться к отрицательному полюсу батареи. Таким же образом, рассматривая цепь эмиттера, можно увидеть, как его ток от положительного полюса батареи B1 входит в транзистор по выводу базы и далее проникает в эмиттер.

По выводу базы, таким образом, проходит как ток коллектора I C , так и ток эмиттера I E . Поскольку они циркулируют по своим контурам в противоположных направлениях, то результирующий ток базы равен их разности и очень мал, так как I C немного меньше, чем I E . Но так как последний все же больше, то направление протекания разностного тока (тока базы) совпадает с I E , и поэтому биполярный транзистор PNP-типа имеет вытекающий из базы ток, а NPN-типа - втекающий.

Отличия PNP-типа на примере схемы включения с общим эмиттером

В этой новой схеме PN-переход база-эмиттер открыт напряжением батареи B1, а переход коллектор-база смещен в обратном направлении посредством напряжения батареи В2. Вывод эмиттера, таким образом, является общим для цепей базы и коллектора.

Полный ток эмиттера задается суммой двух токов I C и I B ; проходящих по выводу эмиттера в одном направлении. Таким образом, имеем I E = I C + I B .

В этой схеме ток базы I B просто «ответвляется» от тока эмиттера I E , также совпадая с ним по направлению. При этом транзистор PNP-типа по-прежнему имеет вытекающий из базы ток I B , а NPN-типа - втекающий.

В третьей из известных схем включения транзисторов, с общим коллектором, ситуация точно такая же. Поэтому мы ее не приводим в целях экономии места и времени читателей.

PNP-транзистор: подключение источников напряжения

Источник напряжения между базой и эмиттером (V BE) подключается отрицательным полюсом к базе и положительным к эмиттеру, потому что работа PNP-транзистора происходит при отрицательном смещении базы по отношению к эмиттеру.

Напряжение питания эмиттера также положительно по отношению к коллектору (V CE). Таким образом, у транзистора PNP-типа вывод эмиттера всегда более положителен по отношению как к базе, так и к коллектору.

Источники напряжения подключаются к PNP-транзистору, как показано на рисунке ниже.

На этот раз коллектор подключен к напряжению питания V CC через нагрузочный резистор, R L , который ограничивает максимальный ток, протекающий через прибор. Базовое напряжения V B , которое смещает ее в отрицательном направлении по отношению к эмиттеру, подано на нее через резистор R B , который снова используется для ограничения максимального тока базы.

Работа PNP-транзисторного каскада

Итак, чтобы вызвать протекание базового тока в PNP-транзисторе, база должна быть более отрицательной, чем эмиттер (ток должен покинуть базу) примерно на 0,7 вольт для кремниевого прибора или на 0,3 вольта для германиевого. Формулы, используемые для расчета базового резистора, базового тока или тока коллектора такие же, как те, которые используются для эквивалентного NPN-транзистора и представлены ниже.

Мы видим, что фундаментальным различием между NPN и PNP-транзистором является правильное смещение pn-переходов, поскольку направления токов и полярности напряжений в них всегда противоположны. Таким образом, для приведенной выше схеме: I C = I E - I B , так как ток должен вытекать из базы.

Как правило, PNP-транзистор можно заменить на NPN в большинстве электронных схем, разница лишь в полярности напряжения и направлении тока. Такие транзисторы также могут быть использованы в качестве переключающих устройств, и пример ключа на PNP-транзисторе показан ниже.

Характеристики транзистора

Выходные характеристики транзистора PNP-типа очень похожи на соответствующие кривые эквивалентного NPN-транзистора, за исключением того, что они повернуты на 180° с учетом реверса полярности напряжений и токов (токи базы и коллектора, PNP-транзистора отрицательны). Точно также, чтобы найти рабочие точки транзистора PNP-типа, его динамическая линия нагрузки может быть изображена в III-й четверти декартовой системы координат.

Типовые характеристики PNP-транзистора 2N3906 показаны на рисунке ниже.

Транзисторные пары в усилительных каскадах

Вы можете задаться вопросом, что за причина использовать PNP-транзисторы, когда есть много доступных NPN-транзисторов, которые могут быть использованы в качестве усилителей или твердотельных коммутаторов? Однако наличие двух различных типов транзисторов - NPN и PNP - дает большие преимущества при проектировании схем усилителей мощности. Такие усилители используют "комплементарные", или "согласованные” пары транзисторов (представляющие собой один PNP-транзистор и один NPN, соединенные вместе, как показано на рис. ниже) в выходном каскаде.

Два соответствующих NPN и PNP-транзистора с близкими характеристиками, идентичными друг другу, называются комплементарными. Например, TIP3055 (NPN-тип) и TIP2955 (PNP-тип) являются хорошим примером комплементарных кремниевых силовых транзисторов. Они оба имеют коэффициент усиления постоянного тока β=I C /I B согласованный в пределах 10% и большой ток коллектора около 15А, что делает их идеальными для устройств управления двигателями или роботизированных приложений.

Кроме того, усилители класса B используют согласованные пары транзисторов и в своих выходной мощных каскадах. В них NPN-транзистор проводит только положительную полуволну сигнала, а PNP-транзистор - только его отрицательную половину.

Это позволяет усилителю проводить требуемую мощность через громкоговоритель в обоих направлениях при заданной номинальной мощности и импедансе. В результате выходной ток, который обычно бывает порядка нескольких ампер, равномерно распределяется между двумя комплементарными транзисторами.

Транзисторные пары в схемах управления электродвигателями

Их применяют также в H-мостовых цепях управления реверсивными двигателями постоянного тока, позволяющих регулировать ток через двигатель равномерно в обоих направлениях его вращения.

H-мостовая цепь выше называется так потому, что базовая конфигурация ее четырех переключателей на транзисторах напоминает букву «H» с двигателем, расположенным на поперечной линии. Транзисторный H-мост, вероятно, является одним из наиболее часто используемых типов схемы управления реверсивным двигателем постоянного тока. Он использует «взаимодополняющие» пары транзисторов NPN- и PNP-типов в каждой ветви, работающих в качестве ключей при управлении двигателем.

Вход управления A обеспечивает работу мотора в одном направлении, в то время как вход B используется для обратного вращения.

Например, когда транзистор TR1 включен, а TR2 выключен, вход A подключен к напряжению питания (+ Vcc), и если транзистор TR3 выключен, а TR4 включен, то вход B подключен к 0 вольт (GND). Поэтому двигатель будет вращаться в одном направлении, соответствующем положительному потенциалу входа A и отрицательному входа B.

Если состояния ключей изменить так, чтобы TR1 был выключен, TR2 включен, TR3 включен, а TR4 выключен, ток двигателя будет протекать в противоположном направлении, что повлечет его реверсирование.

Используя противоположные уровни логической «1» или «0» на входах A и B, можно управлять направлением вращения мотора.

Определение типа транзисторов

Любые биполярные транзисторы можно представить состоящими в основном из двух диодов, соединенных вместе спина к спине.

Мы можем использовать эту аналогию, чтобы определить, относится ли транзистор к типу PNP или NPN путем тестирования его сопротивления между его тремя выводами. Тестируя каждую их пару в обоих направлениях с помощью мультиметра, после шести измерений получим следующий результат:

1. Эмиттер - База. Эти выводы должны действовать как обычный диод и проводить ток только в одном направлении.

2. Коллектор - База. Эти выводы также должны действовать как обычный диод и проводить ток только в одном направлении.

3. Эмиттер - Коллектор. Эти выводы не должен проводить в любом направлении.

Значения сопротивлений переходов транзисторов обоих типов

Тогда мы можем определить PNP-транзистор как исправный и закрытый. Небольшой выходной ток и отрицательное напряжение на его базе (B) по отношению к его эмиттеру (E) будет его открывать и позволит протекать значительно большему эмиттер-коллекторному току. Транзисторы PNP проводят при положительном потенциале эмиттера. Иными словами, биполярный PNP-транзистор будет проводить только в том случае, если выводы базы и коллектором являются отрицательным по отношению к эмиттеру.

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о биполярных транзисторах и информация будет полезна прежде всего новичкам. Так что, если вам интересно что такое транзистор, его принцип работы и вообще с чем его едят, то берем стул по удобнее и подходим поближе.

Продолжим, и у нас тут есть содержание, будет удобнее ориентироваться в статье 🙂

Виды транзисторов

Транзисторы бывают в основном двух видов: биполярные транзисторы и полевые транзисторы. Конечно можно было рассмотреть все виды транзисторов в одной статье, но мне не хочется варить кашу у вас в голове. Поэтому в этой статье мы рассмотрим исключительно биполярные транзисторы а о полевых транзисторах я расскажу в одной из следующих статей. Не будем все мешать в одну кучу а уделим внимание каждому, индивидуально.

Биполярный транзистор

Биполярный транзистор это потомок ламповых триодов, тех что стояли в телевизорах 20 -го века. Триоды ушли в небытие и уступили дорогу более функциональным собратьям — транзисторам, а точнее биполярным транзисторам.

Триоды за редким исключением применяют в аппаратуре для меломанов.

Биполярные транзисторы выглядеть могут так.

Как вы можете видеть биполярные транзисторы имеют три вывода и конструктивно они могут выглядеть совершенно по разному. Но на электрических схемах они выглядят простенько и всегда одинаково. И все это графическое великолепие, выглядит как-то так.

Это изображение транзисторов еще называют УГО (Условное графическое обозначение).

Это изображение транзисторов еще называют УГО (Условное графическое обозначение).

Причем биполярные транзисторы могут иметь различный тип проводимости. Есть транзисторы NPN типа и PNP типа.

Отличие n-p-n транзистора от p-n-p транзистора состоит лишь в том что является «переносчиком» электрического заряда (электроны или «дырки»). Т.е. для p-n-p транзистора электроны перемещаются от эмиттера к коллектору и управляются базой. Для n-p-n транзистора электроны идут уже от коллектора к эмиттеру и управляются базой. В итоге приходим к тому, что для того чтобы в схеме заменить транзистор одного типа проводимости на другой достаточно изменить полярность приложенного напряжения. Или тупо поменять полярность источника питания.

У биполярных транзисторов есть три вывода: коллектор, эмиттер и база. Думаю, что по УГО будет сложно запутаться, а вот в реальном транзисторе запутаться проще простого.

Обычно где какой вывод определяют по справочнику, но можно просто . Выводы транзистора звонятся как два диода, соединенные в общей точке (в области базы транзистора).

Слева изображена картинка для транзистора p-n-p типа, при прозвонке создается ощущение (посредством показаний мультиметра), что перед вами два диода которые соединены в одной точке своими катодами. Для транзистора n-p-n типа диоды в точке базы соединены своими анодами. Думаю после экспериментов с мультиметром будет более понятно.

Принцип работы биполярного транзистора

А сейчас мы попробуем разобраться как работает транзистор. Я не буду вдаваться в подробности внутреннего устройства транзисторов так как эта информация только запутывает. Лучше взгляните на этот рисунок.

Это изображение лучше всего объясняет принцип работы транзистора. На этом изображении человек посредством реостата управляет током коллектора. Он смотрит на ток базы, если ток базы растет то человек так же увеличивает ток коллектора с учетом коэффициента усиления транзистора h21Э. Если ток базы падает, то ток коллектора также будет снижаться — человек подкорректирует его посредством реостата.

Эта аналогия не имеет ничего общего с реальной работой транзистора, но она облегчает понимание принципов его работы.

Для транзисторов можно отметить правила, которые призваны помочь облегчить понимание. (Эти правила взяты из книги ).

- Коллектор имеет более положительный потенциал, чем эмиттер

- Как я уже говорил цепи база — коллектор и база -эмиттер работают как диоды

- Каждый транзистор характеризуется предельными значениями, такими как ток коллектора, ток базы и напряжение коллектор-эмиттер.

- В том случае если правила 1-3 соблюдены то ток коллектора Iк прямо пропорционален току базы Iб. Такое соотношение можно записать в виде формулы.

![]()

Из этой формулы можно выразить основное свойство транзистора — небольшой ток базы управляет большим током коллектора.

Коэффициент усиления по току.

Его также обозначают как

Исходы из выше сказанного транзистор может работать в четырех режимах:

- Режим отсечки транзистора — в этом режиме переход база-эмиттер закрыт, такое может произойти когда напряжение база-эмиттер недостаточное. В результате ток базы отсутствует и следовательно ток коллектора тоже будет отсутствовать.

- Активный режим транзистора — это нормальный режим работы транзистора. В этом режиме напряжение база-эмиттер достаточное для того, чтобы переход база-эмиттер открылся. Ток базы достаточен и ток коллектора тоже имеется. Ток коллектора равняется току базы умноженному на коэффициент усиления.

- Режим насыщения транзистора — в этот режим транзистор переходит тогда, когда ток базы становится настолько большим, что мощности источника питания просто не хватает для дальнейшего увеличения тока коллектора. В этом режиме ток коллектора не может увеличиваться вслед за увеличением тока базы.

- Инверсный режим транзистора — этот режим используется крайне редко. В этом режиме коллектор и эмиттер транзистора меняют местами. В результате таких манипуляций коэффициент усиления транзистора очень сильно страдает. Транзистор изначально проектировался не для того, чтобы он работал в таком особенном режиме.

Для понимания того как работает транзистор нужно рассматривать конкретные схемные примеры, поэтому давайте рассмотрим некоторые из них.

Транзистор в ключевом режиме

Транзистор в ключевом режиме это один из случаев транзисторных схем с общим эмиттером. Схема транзистора в ключевом режиме применяется очень часто. К этой транзисторной схеме прибегают к примеру когда нужно управлять мощной нагрузкой посредством микроконтроллера. Ножка контроллера не способна тянуть мощную нагрузку, а транзистор может. Получается контроллер управляет транзистором, а транзистор мощной нагрузкой. Ну а обо всем по порядку.

Основная суть этого режима заключается в том, что ток базы управляет током коллектора. Причем ток коллектора гораздо больше тока базы. Здесь невооруженным взглядом видно, что происходит усиление сигнала по току. Это усиление осуществляется за счет энергии источника питания.

На рисунке изображена схема работы транзистора в ключевом режиме.

Для транзисторных схем напряжения не играют большой роли, важны лишь токи. Поэтому, если отношение тока коллектора к току базы меньше коэффициента усиления транзистора то все окей.

В этом случае даже если к базе у нас приложено напряжение в 5 вольт а в цепи коллектора 500 вольт, то ничего страшного не произойдет, транзистор будет покорно переключать высоковольтную нагрузку.

Главное чтобы эти напряжения не превышали предельные значения для конкретного транзистора (задается в характеристиках транзистора).

На сколько мы знаем, что значение тока это характеристика нагрузки.

Мы не знаем сопротивления лампочки, но мы знаем рабочий ток лампочки 100 мА. Чтобы транзистор открылся и обеспечил протекание такого тока, нужно подобрать соответствующий ток базы. Ток базы мы можем корректировать меняя номинал базового резистора.

Так как минимальное значение коэффициента усиления транзистора равно 10, то для открытия транзистора ток базы должен стать 10 мА.

Ток который нам нужен известен. Напряжение на базовом резисторе будет Такое значение напряжения на резисторе получилось из-зи того, что на переходе база-эмиттер высаживается 0,6В-0,7В и это надо не забывать учитывать.

Ток который нам нужен известен. Напряжение на базовом резисторе будет Такое значение напряжения на резисторе получилось из-зи того, что на переходе база-эмиттер высаживается 0,6В-0,7В и это надо не забывать учитывать.

В результате мы вполне можем найти сопротивление резистора

Осталось выбрать из ряда резисторов конкретное значение и дело в шляпе.

Осталось выбрать из ряда резисторов конкретное значение и дело в шляпе.

Теперь вы наверное думаете, что транзисторный ключ будет работать так как нужно? Что когда базовый резистор подключается к +5 В лампочка загорается, когда отключается -лампочка гаснет? Ответ может быть да а может и нет.

Все дело в том, что здесь есть небольшой нюанс.

Лампочка в том случае погаснет, когда потенциал резистора будет равен потенциалу земли. Если же резистор просто отключен от источника напряжения, то здесь не все так однозначно. Напряжение на базовом резисторе может возникнуть чудесным образом в результате наводок или еще какой потусторонней нечисти 🙂

Чтобы такого эффекта не происходило делают следующее. Между базой и эмиттером подключают еще один резистор Rбэ. Этот резистор выбирают номиналом как минимум в 10 раз больше базового резистора Rб (В нашем случае мы взяли резистор 4,3кОм).

Когда база подключена к какому-либо напряжению, то транзистор работает как надо, резистор Rбэ ему не мешает. На этот резистор расходуется лишь малая часть базового тока.

В случае, когда напряжение к базе не приложено, происходит подтяжка базы к потенциалу земли, что избавляет нас от всяческих наводок.

Вот в принципе мы разобрались с работой транзистора в ключевом режиме, причем как вы могли убедиться ключевой режим работы это своего рода усиление сигнала по напряжению. Ведь мы с помощью малого напряжения в 5В управляли напряжением в 12 В.

Эмиттерный повторитель

Эмиттерный повторитель является частным случаем транзисторных схем с общим коллектором.

Отличительной чертой схемы с общим коллектором от схемы с общим эмиттером (вариант с транзисторным ключем) является то, что эта схема не усиливает сигнал по напряжению. Что вошло через базу, то и вышло через эмиттер, с тем же самым напряжением.

Действительно допустим приложили к базе мы 10 вольт, при этом мы знаем что на переходе база-эмиттер высаживается где-то 0,6-0,7В. Выходит что на выходе (на эмиттере, на нагрузке Rн) будет напряжение базы минус 0,6В.

Получилось 9,4В, одним словом почти сколько вошло столько и вышло. Убедились, что по напряжению эта схема нам сигнал не увеличит.

«В чем же смысл тогда таком включении транзистора?»- спросите вы. А вот оказывается эта схема обладает другим очень важным свойством. Схема включения транзистора с общим коллектором усиливает сигнал по мощности. Мощность это произведение тока на напряжение, но так как напряжение не меняется то мощность увеличивается только за счет тока

! ![]() Ток в нагрузке складывается из тока базы плюс ток коллектора. Но если сравнивать ток базы и ток коллектора то ток базы очень мал по сравнению с током коллектора. Получается ток нагрузки равен току коллектора. И в результате получилась вот такая формула.

Ток в нагрузке складывается из тока базы плюс ток коллектора. Но если сравнивать ток базы и ток коллектора то ток базы очень мал по сравнению с током коллектора. Получается ток нагрузки равен току коллектора. И в результате получилась вот такая формула.

Теперь я думаю понятно в чем суть схемы эмиттерного повторителя, только это еще не все.

Эмиттерный повторитель обладает еще одним очень ценным качеством — высоким входным сопротивлением. Это означает, что эта транзисторная схема почти не потребляет ток входного сигнала и не создает нагрузки для схемы -источника сигнала.

Для понимания принципа работы транзистора этих двух транзисторных схем будет вполне достаточно. А если вы еще поэкспериментируете с паяльником в руках то прозрение просто не заставит себя ждать, ведь теория теорией а практика и личный опыт ценнее в сотни раз!

Где транзисторы купить?

Как и все другие радиокомпоненты транзисторы можно купить в любом ближайшем магазине радиодеталей. Если вы живете где-нибудь на окраине и о подобных магазинах не слышали (как я раньше) то остается последний вариант — заказать транзисторы в интернет- магазине . Я сам частенько заказываю радиодетали через интернет-магазины ведь в обычном оффлайн магазине может чего-нибудь просто не оказаться.

Впрочем если вы собираете устройство чисто для себя то можно не париться а добыть из старой, и так сказать вдохнуть в старый радиокомпонет новую жизнь.

Чтож друзья, а на этом у меня все. Все, что планировал я сегодня вам рассказал. Если остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях, если вопросов нет то все равно пишите комментарии, мне всегда важно ваше мнение. Кстати не забывайте, что каждый кто впервые оставит комментарий получит подарок.

Также обязательно подпишитесь на новые статьи, потому что дальше вас ждет много интересного и полезного.

Желаю вам удачи, успехов и солнечного настроения!

С н/п Владимир Васильев

P.S. Друзья, обязательно подписывайтесь на обновления! Подписавшись вы будете получать новые материалы себе прямо на почту! И кстати каждый подписавшийся получит полезный подарок!